2024年3月26日、ファセンラ(ベンラリズマブ)の「気管支喘息」の適応に、6歳以上の小児用量を追加することが承認されました!

それに伴い、皮下注10mgシリンジの剤形追加も承認されています。

アストラゼネカ|ニュースリリース

基本情報

| 製品名 | ファセンラ皮下注30mgシリンジ/10mgシリンジ |

| 一般名 | ベンラリズマブ(遺伝子組換え) |

| 製品名の由来 | 好酸球を直接的かつ速やかに除去するというベンラリズマブ固有の特性から、 「Fast (速い) 」と一般名「Benralizumab (ベンラリズマブ) 」を合わせて「Fasenra」とした。 |

| 製薬会社 | 製造販売元:アストラゼネカ(株) |

| 効能・効果 | 気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る) |

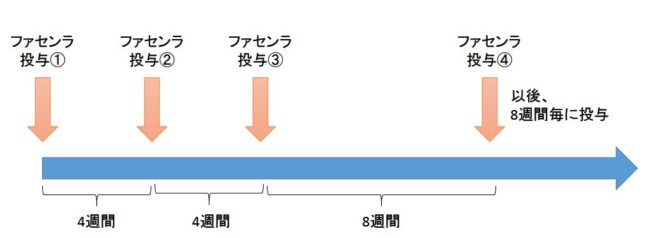

| 用法・用量 | ●通常、成人、12 歳以上の小児及び体重35kg以上の6歳以上12歳未満の小児には ベンラリズマブ(遺伝子組換え)として1回30mgを、 初回、4週後、8週後に皮下に注射し、以降、8週間隔で皮下に注射する。 ●通常、体重35kg未満の6歳以上12歳未満の小児にはベンラリズマブ(遺伝子組換え)として 1回10mgを、初回、4週後、8週後に皮下に注射し、以降、8週間隔で皮下に注射する。 |

| 収載時の薬価 | 30mgシリンジ1筒:351,535円 10mgシリンジ1筒:薬価未収載 |

ファセンラは2018年1月19日に承認された生物学的製剤ですが、これまでは成人の使用に限られていました。

今回は気管支喘息とファセンラ(ベンラリズマブ)の作用機序についてご紹介します☆

気管支喘息とは

気管支喘息は、呼吸をするときの空気の通り道が、アレルギーなど炎症によって敏感になり、けいれんを起こして狭くなることで起こります。

発作時の症状としては、「ゼーゼー、ヒューヒュー」といった喘鳴(読み方:ぜんめい)や、激しい咳が出る、呼吸が苦しくなるといった症状が発現します。

日本では、子供の5~7%、大人の3~5%が喘息であると言われております。

子供の喘息は男子に比較的多く、アレルギーが原因であることがほとんどとされていますが、成長するに従って発作が消失することもあります。

主な原因としては、ダニ、ハウスダスト、ペット 花粉、といったアレルギー物質のほか、たばこ、過労、ストレス、感染症から誘発されることもあります。

気管支喘息の治療

気管支喘息は炎症によって引き起こされているため、抗炎症作用のある「ステロイドの吸入」による治療が基本です。

その他に、発作の予防として、以下の薬剤を適宜併用して用います。

- ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA:Leukotriene receptor antagonist)

- 長時間作用性β2刺激薬(LABA:Long Acting β2 Agonist)

- 長時間作用性抗コリン薬(LAMA:Long-Actng anti-Muscarinic Agent)

ちなみにですが、LABAは「ラバ」、LAMAは「ラマ」と読みます。

最近では、吸入ステロイドとLABAを配合した合剤(例:レルベアエリプタ)等も販売されています。

-

-

レルベアエリプタ(ビランテロール/フルチカゾン)の作用機序【COPD】

続きを見る

重症喘息

上記のような治療を行っても、喘息がコントロールできない場合もあり、これを「重症喘息」と呼んでいます。

喘息の全患者のうち、重症喘息は約10%と推定されています。

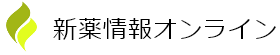

喘息の諸症状は、肥満細胞や好酸球が活性化されて発現すると考えられていますが、重症喘息では、特に「好酸球」の活性化が関与していることが知られています。

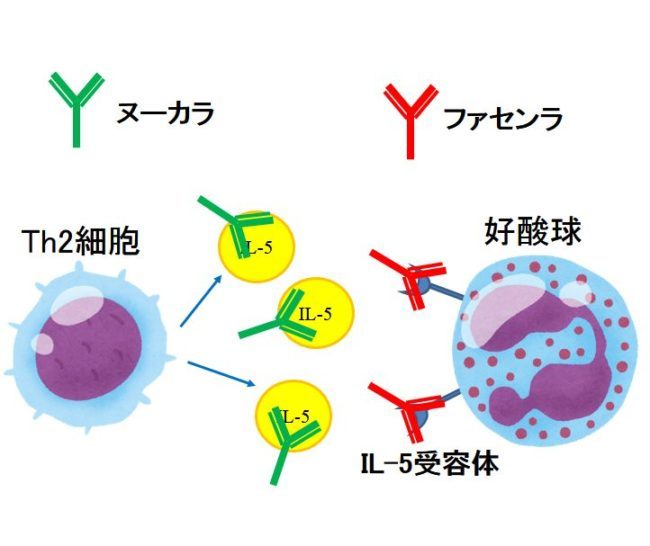

ヘルパーT細胞(Th2)の産生するインターロイキン(IL)-5という物質が、好酸球表面にある「IL-5受容体」に結合することよって好酸球が増殖・活性化されます。

ファセンラ(ベンラリズマブ)の作用機序

ファセンラは、好酸球表面にある「IL-5受容体」を特異的に阻害するモノクローナル抗体製剤です!

IL-5がIL-5受容体に結合することを阻害し、好酸球の活性を抑制します。

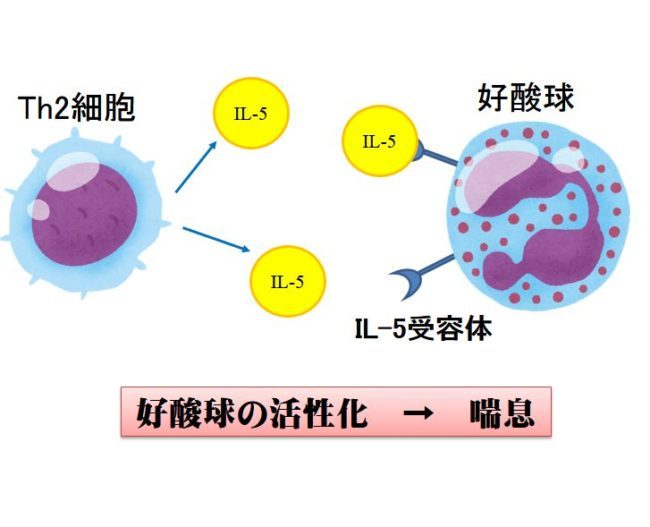

また、ファセンラは抗体の定常領域(Fc領域)の「フコース」が除去されています。

フコースを除去すると、抗原と結合した抗体をNK細胞が発見(攻撃)しやすくなるといった特徴があります。

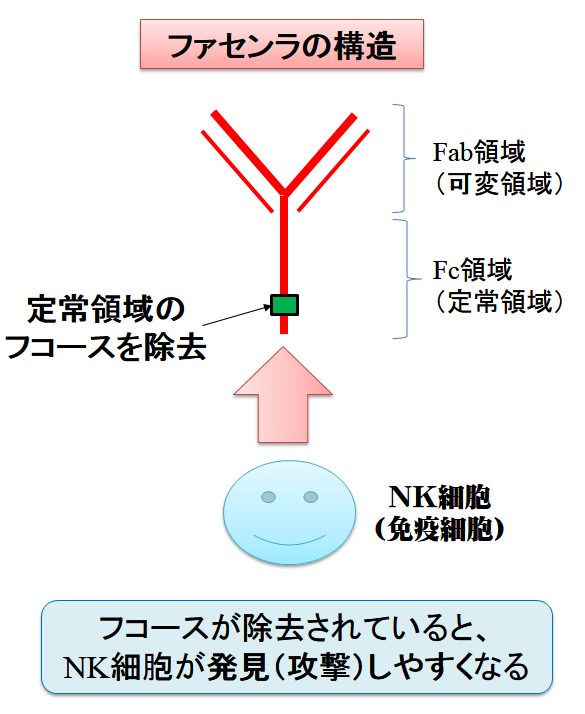

即ちNK細胞は、好酸球と結合したファセンラを認識して直接攻撃を行います。

これを「抗体依存性細胞傷害活性(ADCC活性)」と呼び、IL-5受容体をもつ好酸球をほぼ完全に除去することができると考えられています☆

これらの作用機序により、好酸球の活性化が抑制され、喘息の諸症状緩和効果が発揮されます。

副作用

主な副作用としては、頭痛、咽頭炎、発熱、注射部位反応などがあります。

重篤な副作用としてはアナフィラキシーショックなどが報告されていますので注意が必要です。

用法・用量

小児(体重に応じる)と成人で1回あたりの用量が異なります。

- 体重35kg未満の6歳以上12歳未満の小児:1回10mg

- 成人、12歳以上の小児及び体重35kg以上の6歳以上12歳未満の小児:1回30mg

用法(投与方法)は、初回から3回目までは4週間隔で皮下注投与し、その後は8週間隔で皮下注投与します。

なお、10mgシリンジと30mgシリンジの生物学的同等性試験は実施していないため、30mgを投与する際には10mgシリンジを使用しないこととされています。

エビデンス紹介(CALIMA試験)

根拠となった臨床試験の一つであるCALIMA試験をご紹介します。1)

本試験は中用量から高用量の吸入ステロイド薬(ICS)と長時間作用性β2刺激薬(LABA)の併用療法を受けていてもコントロール不良な重症気管支喘息患者さんを対象に、ICS+LABA治療への追加療法としてファセンラを4週毎に投薬する群(Q4W群)と、最初の3回は4週毎、その後8週毎に投薬する群(Q8W群)の2つの用量レジメンをプラセボ群と比較した第Ⅲ相臨床試験です。

本試験の主要評価項目は、

高用量のICSを使用しており、かつベースライン時の血中好酸球数が300/μL以上の集団における「年間喘息増悪率」です。

上記集団における結果は以下の通りでした。

| 試験名 | CALIMA試験 | ||

| 試験群 | ファセンラ Q4W群 |

ファセンラ Q8W群 |

プラセボ群 |

| 年間喘息増悪率(回/人・年) | 0.60 | 0.66 | 0.93 |

| プラセボ群との比 | 0.64, p=0.002 | 0.72, p=0.019 | - |

その他、ファセンラはプラセボ群と比較して、

- 気管支拡張薬投与前の1秒量(FEV1)の改善(Q4W群とQ8W群)

- 合計喘息症状スコアの改善(Q8W群のみ)

が示されていました。

収載時の薬価

収載時(2018年4月18日)の薬価は以下の通りです。

- 30mgシリンジ1筒 351,535円

10mgシリンジは薬価未収載です。

類薬とあとがき

類薬としては、IL-5を特異的に阻害するヌーカラ皮下注用(一般名:メポリズマブ)が既に発売されており、ファセンラと同様の効能・効果を有しています。

ファセンラがIL-5受容体を阻害するのに対し、ヌーカラはIL-5を阻害します。

この違いが臨床的にどのような治療効果・作用を及ぼすのか、興味があります。

また、ヌーカラは4週間毎の皮下注投与ですが、ファセンラは3回目以降は8週間毎の皮下注のため、投与の煩雑さは軽減されそうです。

-

-

ヌーカラ(メポリズマブ)の作用機序【気管支喘息/EGPA】

続きを見る

また、ファセンラとヌーカラは共に好酸球に関与しているため、治療開始時の「血中好酸球数」による使い分けができるかもしれません。

その他、2022年には新規の生物学的製剤としてテゼスパイア皮下注(テゼペルマブ)が登場しました。気管支喘息に使用する抗体製剤の一覧表を掲載していますので、是非ご覧くださいませ。

-

-

テゼスパイア(テゼペルマブ)の作用機序:デュピクセント等との違い【気管支喘息】

続きを見る

今後はこれらの薬剤の適切な使い分け等が検討されれば興味深いと感じます!

以上、本日は喘息とファセンラの作用機序についてご紹介しました。

引用文献・資料等

\ 新薬情報オンラインの運営者が執筆! /

本サイトが書籍化(オフライン化)して新発売

薬剤師におススメの記事

失敗しない薬剤師の転職とは?

数多く存在する薬剤師専門の転職エージェントサイト。

どこに登録したらいいのか悩むことも少なくありません。そんな転職をご検討の薬剤師さんに是非見ていただきたい記事を公開しました。

- 新薬情報オンラインの薬剤師2名が実際に利用・取材!

- 各サイトの特徴等を一覧表で分かりやすく掲載!

- 絶対にハズレのない厳選の3サイトを解説!

上手に活用してあなたの希望・条件に沿った【失敗しない転職】を実現していただけると嬉しいです!

-

-

薬剤師の転職サイト3選|評判・求人特徴とエージェントの質を比較

続きを見る

日々の情報収集に最適

-

-

薬剤師の勉強・情報収集に役に立つ無料サイト・ブログ8選